Sind die neuen Coronavarianten gefährlicher?

1. Sind die drei neuen Coronavarianten aus Grossbritannien, Südafrika und Brasilien gefährlicher als der Wildtyp von Sars-CoV-2?

Das weiss man nicht. «Einige britische Wissenschafter schätzen, dass die britische B.1.1.7-Variante etwas häufiger zu schweren Verläufen und auch zum Tod führt», sagt Richard Neher, der an der Universität Basel Sars-CoV-2 sequenziert. «Die Schätzungen sind aber nach wie vor recht ungenau, und verschiedene Studien kommen auf unterschiedliche Zahlen. Sie bewegen sich aber typischerweise bei rund 30 Prozent mehr Todesfällen», sagt Neher.

Da diese Resultate aber aus einer Periode stammten, in der das Gesundheitssystem in Grossbritannien am Anschlag war, müsse man diese Zahlen mit Vorsicht interpretieren. Virgine Masserey vom BAG sagt, bei den Varianten handle es sich im Grunde immer noch um dasselbe Virus. Aber durch die Evolution sind sie ansteckender geworden. Bis jetzt gebe es keine Hinweise, dass die neuen Varianten auf die Schwere der Erkrankung und auf die Mortalität einen sichtbaren Einfluss hätten, hält Patrick Mathys vom BAG fest.

Der Infektiologe Andreas Cerny vom Department für Biomedizinische Forschung der Universität Bern ergänzt: «Es vergehen nach der Infektion ja immer eins bis zwei Wochen bis die Person ins Spital muss und dann vergehen in der Regel auch wieder Tage bis ein Teil davon in die Intensivpflegestation kommt. Das heisst die Gefährlichkeit des Virus kann man erst nach mehreren Wochen der Ausbreitung im grösseren Stil beurteilen.» Deshalb habe man an der Universität Bern zu wenig Daten, um über die Gefährlichkeit Aussagen machen zu können. Auch Cerny denkt, dass die von Neher erwähnten kritischen britischen Daten, noch weiter abgestützt werden müssten.

2. Bedeutet eine grössere Ansteckungsrate automatisch eine grössere Gefährlichkeit?

Das weiss man nicht. «Einige britische Wissenschafter schätzen, dass die britische B.1.1.7-Variante etwas häufiger zu schweren Verläufen und auch zum Tod führt», sagt Richard Neher, der an der Universität Basel Sars-CoV-2 sequenziert. «Die Schätzungen sind aber nach wie vor recht ungenau, und verschiedene Studien kommen auf unterschiedliche Zahlen. Sie bewegen sich aber typischerweise bei rund 30 Prozent mehr Todesfällen», sagt Neher. Da diese Resultate aber aus einer Periode stammten, in der das Gesundheitssystem in Grossbritannien am Anschlag war, müsse man diese Zahlen mit Vorsicht interpretieren. Virginie Masserey vom BAG sagt, bei den Varianten handle es sich im Grunde immer noch um dasselbe Virus. Aber durch die Evolution sind sie ansteckender geworden. Bis jetzt gebe es keine Hinweise, dass die neuen Varianten auf die Schwere der Erkrankung und auf die Mortalität einen sichtbaren Einfluss hätten, hält Patrick Mathys vom BAG fest.

3. Hat sich bestätigt, dass die zugelassenen Impfstoffe auch gegen die britische und südafrikanische Variante wirken?

Ja. Bei der britischen Variante B.1.1.7 gebe es keine Hinweise, dass der Impfschutz deutlich anders wirke als bei der herkömmlichen Variante, erklärt Richard Neher. Gegen die südafrikanische Variante scheinen neutralisierende Antikörper weniger gut zu wirken. «Dennoch sind die meisten Wissenschafter überzeugt, dass die Impfung insbesondere vor schweren Verläufen effektiv schützt», sagt Neher.

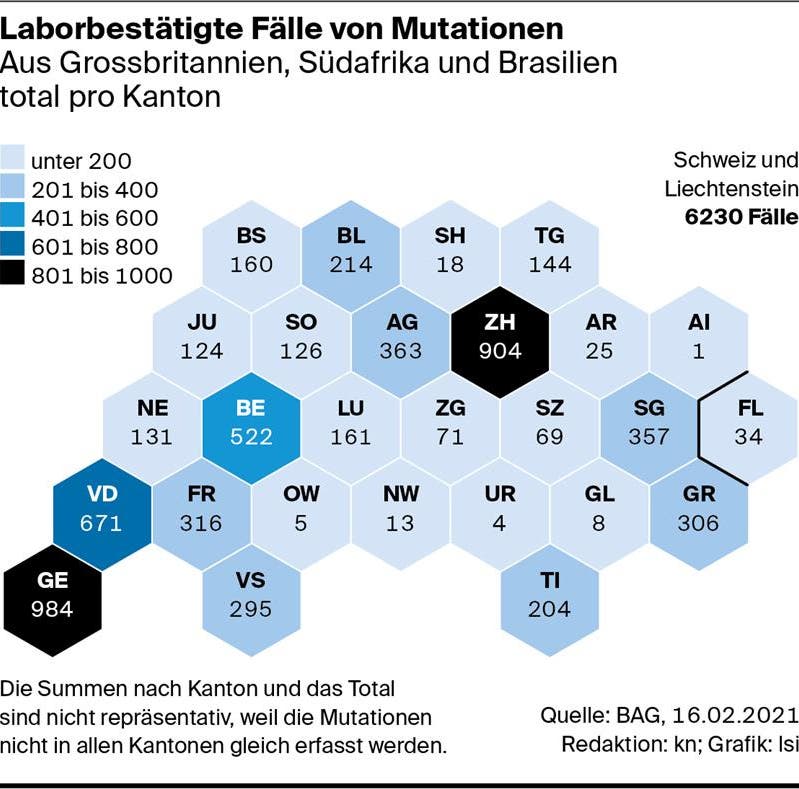

4. Wie verbreitet sind die besorgniserregenden Varianten in der Schweiz?

Ganz exakt weiss man das nur in Genf. Das Universitätsspital Genf untersucht im Unterschied zu den anderen Kantonen alle positiven Tests genetisch auf die neuen Coronavarianten. Demnach gehen jetzt 80 Prozent aller positiven Testresultate auf neue Varianten zurück. Gemäss Aussagen von Pauline Vetter vom Unispital Genf auf «SRF News» könnte das ein weiterer Beleg dafür sein, dass die britische Variante ansteckender ist als der Ursprungstyp von Sars-CoV-2. Von den gemäss BAG aktuell 984 in Genf entdeckten Mutanten gehören nur sieben zur südafrikanischen Variante. Zwei der positiven Fälle gehören zur brasilianischen Variante P.1. Beide Varianten sind in der Schweiz selten. Die brasilianische Variante wurde ausser in Genf nur noch einmal in Zürich festgestellt.

Obwohl in Genf der Anteil an B.1.1.7 im Moment bei etwa bei 80 Prozent liegt, bleibt dort die Anzahl aller Neuinfektionen ungefähr konstant. Das bedeute, dass die epidemiologische Lage zurzeit sehr schwierig zu beurteilen sei und sich in beide Richtungen entwickeln könne, sagt Tanja Stadler von der Covid-19-Taskforce. Dazu spielten aufgrund des Lockdowns sowohl die Auswirkung der Kontakt-Reduktionen, wie auch die Verhaltensanpassungen der Menschen in die Entwicklung hinein. Dies hatte trotz Mutanten einen bremsenden Effekt auf einen Neuanstieg in Genf.

5. Die britische Variante ist etwa 50 Prozent ansteckender als die Ursprungsvariante. Gilt das auch für die südafrikanische und brasilianische Variante?

Eine höhere Ansteckungsrate dieser Mutanten ist nicht eindeutig. Gemäss der Infektiologin Pauline Vetter hat sich aber gezeigt, dass beide Varianten weltweit dort gefunden wurden, wo zeitgleich die Fallzahlen gestiegen sind. Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey machte gestern auf die grosse Unsicherheit aufmerksam. Es habe Meldungen gegeben, nachdem die brasilianische und südafrikanische Variante noch ansteckender seien als die britische. Allerdings habe man die britische Variante am Anfang auch als noch ansteckender eingeschätzt und später zurückkorrigiert.

6. Verdoppelt sich die britische Variante noch wöchentlich?

Die Ausbreitung der Variants of Concern, also der drei besorgniserregenden Varianten, die sich in den letzten Wochen alle 7 bis 10 Tage verdoppelt haben, scheinen sich nach Andreas Cerny etwas zu verlangsamen. «Das ist positiv, sollte aber meiner Meinung nach nicht zur Begründung von Lockerungsmassnahmen dienen, welche ein Wiederansteigen der Fälle bringen könnten», sagt Cerny. Wie sich diese Rate in dieser Woche genau entwickelt habe, könne man erst nächste Woche sagen, sagt dazu Patrick Mathys vom BAG. Berechnet wird diese Rate statistisch mittels Stichproben.

7. Was bedeutet der Rückgang der Fallzahlen trotz der Mutationen?

Aufgrund der erhöhten Übertragbarkeit sei zu erwarten, dass der Anteil der brasilianischen Variante B.1.7.7 an allen Infektionen stetig ansteigen wird, sagt Tanja Stadler. Das könnte auch dazu führen, dass die Fallzahlen insgesamt wieder ansteigen. «In der Schweiz zeigt unser einfaches Szenario, dass es voraussichtlich zu einer Trendumkehr anfangs März kommen könnte», sagt ETH-Professorin Stadler. Dieses berechnete Szenario müsse natürlich verhindert werden. Ob und wie stark diese Zunahme ausfällt, hänge wesentlich davon ab, wie Schutzbestimmungen und Massnahmen von der Bevölkerung umgesetzt würden. Der Rückgang weisen nach Stadler darauf hin, dass die strengen Massnahmen, und die gute Umsetzung der Massnahmen durch die Bevölkerung, wirkungsvoll waren.

8. Wie hat sich die Situation mit den Mutanten in anderen Ländern entwickelt?

Eine höhere Ansteckungsrate dieser Mutanten ist nicht eindeutig. Gemäss der Infektiologin Pauline Vetter hat sich aber gezeigt, dass beide Varianten weltweit dort gefunden wurden, wo zeitgleich die Fallzahlen gestiegen sind. Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey machte gestern auf die grosse Unsicherheit aufmerksam. Es habe Meldungen gegeben, nachdem die brasilianische und südafrikanische Variante noch ansteckender seien als die britische. Allerdings habe man die britische Variante am Anfang auch als noch ansteckender eingeschätzt und später zurückkorrigiert.

9. Wie werden die Mutationen in der Schweiz erhoben?

In der Schweiz besteht aktuell kein harmonisiertes systematisches Testverfahren mit flächendeckenden Sequenzierungen. Die Schätzungen aus den Kantonen können variieren. In einzelnen Kantonen wird gezielt nach B.1.1.7. gesucht. Da ist der Anteil natürlicherweise höher. In anderen Kantonen werden vereinzelte Proben zur Sequenzierungen an die überregionalen Labore geschickt. Diese werden dann zum Teil sequenziert und bilden so eher eine zufällige Stichprobe, wie Stadler erklärt. «Wahrscheinlich unterschätzen wir deshalb den Anteil der ansteckenderen Virusvarianten in den anderen Kantonen, die weniger nach den Varianten suchen», sagt Andreas Cerny von der Universität Bern. Die Situation soll sich gemäss Patrick Mathys vom BAG ab nächster Woche verbessern, wenn alle Daten zu Mutationen von 30 der 34 dafür zertifizierten Labore zusammengefasst werden.