Treiben die Mutanten die Pandemie?

Die mutierten Viren scheinen die «wilden Varianten» der ersten Welle zu verdrängen. Sie sind infektiöser und scheinen auch die erworbene Immunabwehr (durch Infektion und durch Impfung) wenigstens teilweise unterlaufen zu können. Aber die Art und Weise, wie sie angreifen, scheint immer noch gleich zu sein. Die Massnahmen wirken noch, ob sie aber ausreichen, scheint weniger sicher.

Die DOTS-Eselsleiter

Man kann sich das so vorstellen: Den berühmt-berüchtigten R-Wert, der anzeigt, wie schnell die Pandemie sich ausbreitet, kann man aufschlüsseln. Er besteht aus den vier Komponenten; (1) Dauer der Infektiosität (2) Zahl der Kontakte (3) Wahrscheinlichkeit der Ansteckung und (4) Zahl der Menschen in der Population, die noch empfänglich sind für eine Infektion. Oder auf Englisch DOTS: D = duration; O = opportunities; T = transmission probability und S = susceptibility. S nimmt im Verlauf der Pandemie ab; immer mehr Menschen werden immun (überwundene Ansteckung oder Impfung). Die Mutationen führen jetzt zu höheren Werten für T und S. Wenn man annimmt, dass D (wie lange ein Infizierter ansteckend ist) unverändert bleibt, ist die kritische Grösse nach wie vor O. Die Zahl der Kontakte zu reduzieren, macht also weiterhin Sinn.

Die drei unter besonderer Beobachtung stehenden Mutanten von Sars-CoV-2 haben bereits mehrere (mindestens 17) Mutationen angehäuft. Das hat ihre Biologie beeinflusst, sie interagieren anders mit dem menschlichen Organismus als der sogenannte «Wildtyp» der ersten Welle.

Die Namen beziehen sich auf die Entdeckung, nicht auf die Entstehung

Man spricht von «England-», «Südafrika-» und «Brasilien-Mutation». Das bedeutet nur, dass die Mutanten dort zuerst entdeckt wurden und nicht, dass sie auch dort entstanden sind. Es wäre also besser, von «Stämmen» zu reden: B.1.1.7 (England), B.1.351 (Südafrika) und P.1 (Brasilien).

Alle drei Stämme haben eine Mutation (eine Veränderung einer Aminosäure) an der Position N501Y. Die Mutation wurde zuerst in England bemerkt, dann – ein bisschen verändert – in Südafrika (N501Y:V2). Diese Mutation trat unabhängig voneinander auf. In Brasilien (und allenfalls Südafrika) kam eine Mutation an der Position E484K hinzu. Offenbar hat man jetzt auch in England (Bristol und London) Varianten gefunden, welche die E484K-Mutation auch haben. Offenbar handelt es sich dabei um eine Veränderung, welche hin und wieder auftritt, aber auch wieder verschwinden kann. Sie muss nicht zwangsläufig mit der N501Y-Mutation zusammen auftreten.

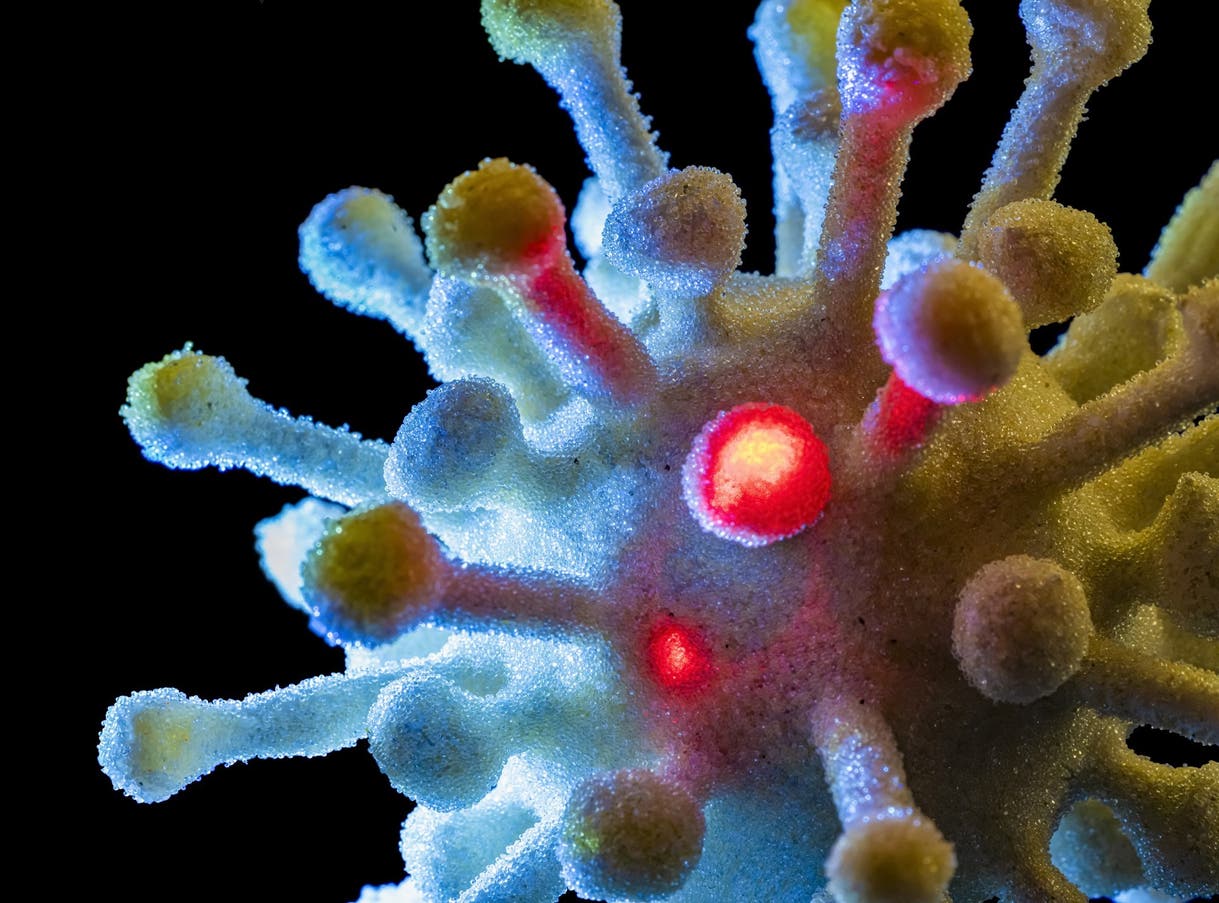

Alle drei Mutationen haben Auswirkungen in der RBD-Zone (receptor binding domain) des sogenannten Spike-Proteins, wo das Virus an die Körperzellen andockt. N501Y soll die Ansteckungsfähigkeit erhöhen, das Virus kann leichter binden und sich vielleicht auch dementsprechend leichter und schneller vermehren. E484K führt – bisher nur im Laborversuch sicher nachgewiesen – dazu, dass die Antikörper der Immunabwehr nicht mehr so gut ans Virus binden. Das bedeutet, dass diese Mutanten der Immunabwehr ausweichen können. Konkret bedeutet das, dass man sich mehrmals infizieren kann oder dass der Impfschutz nicht mehr so gut ist. In einer Population mit vielen Immunen ist N501Y weniger schädlich als E484K. Wenn sich diese Variante verbreitet, wird die Kontrolle der Pandemie schwieriger.

Impfstoff von AstraZeneca weiterhin einsetzbar

Ob die Mutanten auch schwerere Krankheitsverläufe auslösen oder vermehrt zu Todesfällen führen, weiss man nicht. Man rechnet eher nicht damit. Bis jetzt versichern die Impfstoff-Hersteller, dass ihre Vakzinen gegen die Mutationen immer noch wirksam seien. Studien in Südafrika haben Argwohn erregt gegen den Impfstoff von AstraZeneca. Er sei viel weniger wirksam gegen die E484K-Mutation. Vorläufig geht man davon aus, dass der Impfstoff milde Verläufe weniger gut verhindern kann, dass er aber nach wie vor wirksam ist, um schwere Verläufe zu verhindern. Ein WHO-Expertenrat empfiehlt, den Impfstoff weiterhin einzusetzen.