Zuerst junge Risikogruppen impfen – und erst dann alle Alten? Irène Kälin stellt Impfstrategie zur Diskussion

Irène Kälin, Sie schrieben in einer Kolumne, wie sehr Sie den Körperkontakt, das Händeschütteln und das Küssen von Freunden vermissen. Wann haben Sie das letzte Mal jemanden ausser Ihrem Partner und Ihrem Kind geküsst?

Irène Kälin: (überlegt) Vorgestern, meine Mutter. Ja, mir war vor Corona tatsächlich nicht bewusst, wie gerne ich Hände schüttle und Menschen küsse. Und wie fest mir der erste Körperkontakt bei einer Begrüssung fehlt. Zuhause gehe ich mit Bekannten gleich um wie vorher: Wenn sie mich besuchen, küsse ich jene, die ich schon vorher küsste und umarme diejenigen, die mich ebenfalls umarmen wollen.

Das Virus nimmt aber keine Rücksicht, wie gut man einen Menschen kennt.

Das stimmt, aber wenn wir zu viert bei mir zu Hause einen Abend verbringen und am Tisch essen und trinken, kommt es auf diese Berührung auch nicht mehr an.

Täuscht der Eindruck oder hört man die Grünen in der Coronakrise eher wenig?

Klar, um unsere Kernthemen Klima- und Umweltschutz ist es zwangsläufig ruhiger geworden, weil sich die ganze Welt auf die Bekämpfung der Pandemie konzentriert. Aber wir haben uns federführend dafür eingesetzt, dass niemand in den Unterstützungsmassnahmen vergessen geht.

Aber betreffend Covid-Impfungen halten sich die Grünen auffällig zurück. Aus Rücksicht auf die möglicherweise vielen impfkritischen Stimmen an der Basis?

Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Partei sich hier zurückhält. Im Gegenteil: Mehrere Nationalrätinnen und Nationalräte haben – leider, und das betone ich – Anfang Jahr «Impfwerbung» gemacht, indem sie öffentlich bekundeten, dass sie sich impfen lassen würden.

Wo ist das Problem?

Ich bin da ganz bei FMH-Präsidentin Yvonne Gilli: Impfen ist Privatsache. So habe ich auch kein Verständnis dafür, dass man auf das Pflegepersonal Druck ausübt, sich impfen zu lassen. Auf jene also, die durch die Krise sowieso schon sehr unter Druck stehen. Es widerspricht meinen Werten, eine derart persönliche Entscheidung zu politisieren. Deshalb werde ich auch die Frage nie beantworten, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Dass man mich richtig versteht: Ich erachte die Impfung generell als sinnvoll und bin dankbar dafür, dass sie nun verfügbar ist.

Die Impfung ist doch eine politisch relevante Frage. Sie ist das effizienteste Mittel, um die Menschen zu schützen, die Pandemie zu besiegen und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen wieder aufzuheben.

Ich hoffe, dass die Impfung das bewirken wird, was sie verspricht. Und uns aus der Krise hilft. Trotzdem ist die politische Frage nicht, ob ich mich impfen lassen will oder nicht. Vielmehr geht es um die Verteilung des Impfstoffes, der weltweit noch knapp ist. Ist es richtig, dass ärmere Länder mit einem schlechten Gesundheitssystem länger warten müssen? Und hier in der Schweiz ist die Priorisierung auch eine Diskussion wert: Ist es richtig, zuerst alle über 75-Jährigen zu impfen und erst später 65- oder 40-Jährige mit schweren Vorerkrankungen?

Was wäre für Sie denn die richtige Priorisierung?

Ich hätte mir vorstellen können, dass wir jüngere Risikopersonen vorziehen bevor wir generell alle alten Menschen impfen.

Eine solche Forderung hören wir zum ersten Mal.

Genau, und das ist es, was mich etwas erschreckt. Wenn sich Politiker lieber darauf konzentrieren, zum Impfen aufzurufen, statt sich die Verteilungsfrage eines momentan sehr knappen Impfstoffes zu stellen.

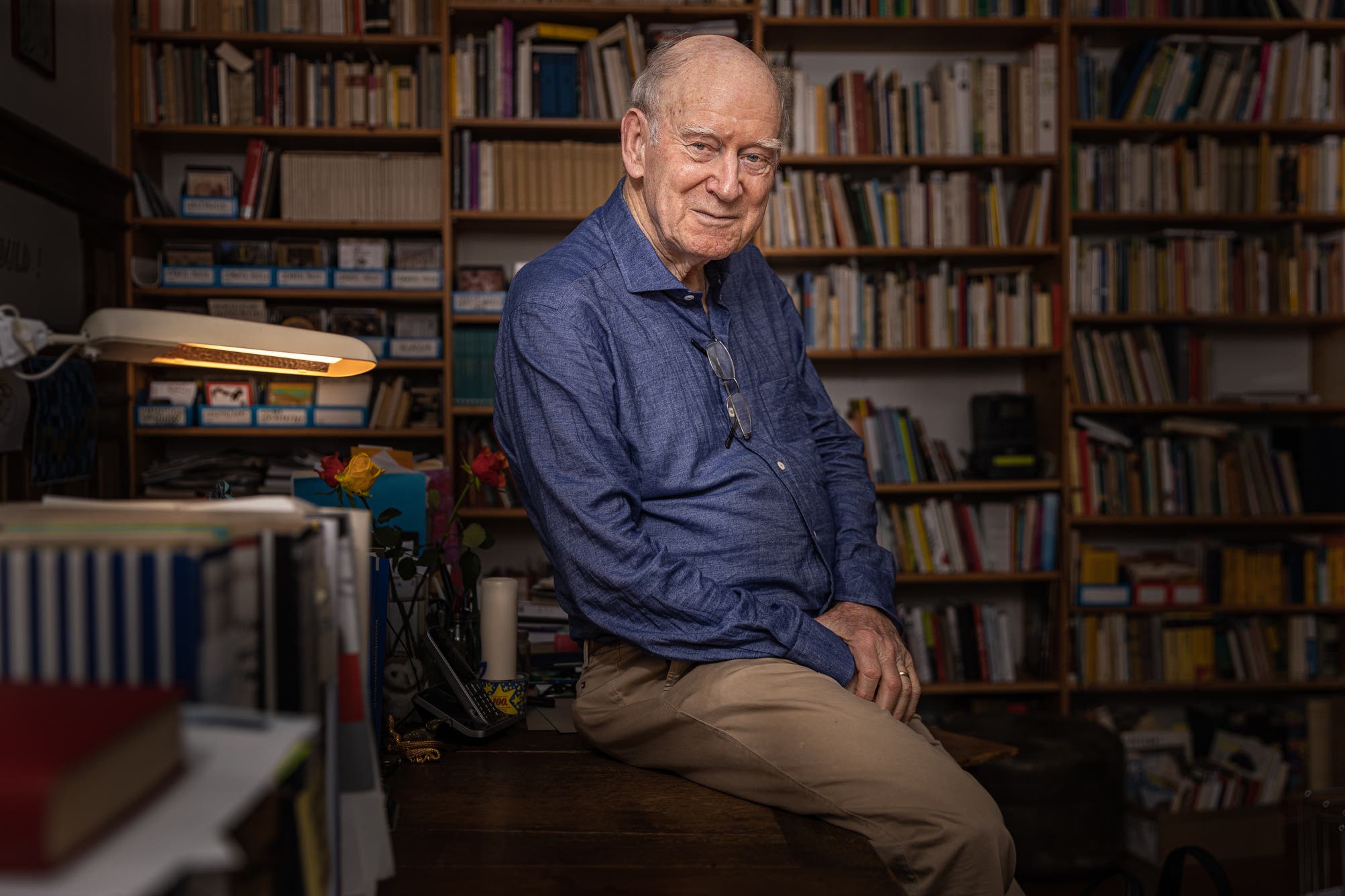

Irène Kälin während des Interviews mit der AZ.

© Severin Bigler / ©

Ihre Kritik an den Impfprioritäten wird sicher auf Gegenkritik stossen. Grossratspräsident Pascal Furer beklagt, man dürfe nicht mehr alles diskutieren im Zusammenhang mit Corona und stritt sich jüngst mit einem Chefarzt zum Thema Impfung und Virusübertragung. Verstehen Sie ihn?

Ich finde, man muss Massnahmen kritisch hinterfragen können. Das tue ich ja auch. Aber Halbwissen zu wissenschaftlichen Themen verbreiten ist etwas anderes.

Furer ist dieses Jahr der höchste Aargauer und damit in einer besonderen Funktion. Sie selber werden voraussichtlich 2022 als Nationalratspräsidentin höchste Schweizerin. Nehmen Sie sich jetzt schon als Vizepräsidentin politisch zurück?

Es gehört bereits jetzt zu meinen Aufgaben, ein offenes Ohr für alle Lager zu haben und ich mache sicher nicht die gleichen zugespitzten Aussagen wie als normale grüne Nationalrätin. Als Mitglied der Verwaltungsdelegation, die die Sicherheit der Parlamentarierinnen und der Mitarbeitenden des Parlaments gewährleisten muss, spüre ich die Spannung, die zur Zeit herrscht im Bundeshaus: Es gibt Nationalräte, die noch strengere Massnahmen fordern und jene, die am liebsten maskenlos im Nationalratssaal singen würde.

Ihre Karriere ist rasant. Ende 2017 für Jonas Fricker in den Nationalrat nachgerutscht und bald höchste Schweizerin. Ist es in erster Linie Glück, Ambition oder harte Arbeit?

Für mich persönlich ist es pures Glück. Dass eine grüne Parlamentarierin aber überhaupt das Anrecht hat, den Nationalrat zu präsidieren, hat mit der langjährigen und hartnäckigen Arbeit meiner Partei zu tun. Dass ich es geworden bin, ist Zufall, wie sehr vieles in meiner politischen Karriere.

Etwas zufällig war sogar Ihre Parteiwahl: Sie haben auch schon erzählt, dass Sie sich wegen Cédric Wermuth für die Grünen und nicht für die SP entschieden haben.

Ja, diese Geschichte werde ich nicht mehr los, sie ist aber wahr. Ich war eine junge Linke und habe in Lenzburg als Listenfüllerin für die Grünen kandidiert, weil sie dort zum ersten Mal eine Liste hatten. Hätte mich die SP angefragt…

…nochmals für die Geschichtsbücher: Weshalb war Wermuth ein Hindernis, in die SP einzutreten?

Cédric hatte damals in seinem Umfeld sehr viele junge Frauen in meinem Alter, die ihm ihre Ideen gaben und die er dann als Juso-Shootingstar verkaufte. Das entsprach mir nicht. Ich wollte mit meinen Ideen auf eigenen Beinen stehen.

Sind Sie im Grunde genommen mehr links als grün?

Ich glaube, das ist kein Widerspruch.

Dem würden Grünliberale oder sogar Leute in ihren eigenen Reihen widersprechen.

Sagen wir es so: Es gibt sicher Grüne, die weniger links sind als ich. Und es gibt auch Grüne, die weniger liberal sind als ich.

Könnten Sie sich mal vorstellen, auch einmal ein Exekutivamt einzunehmen?

Das ist eine schwierige Frage. Ich konnte es mir jahrelang nicht vorstellen. Mittlerweile stelle ich fest, dass es doch interessant ist, wenn man in seiner Gemeinde beispielsweise ganz konkret gestalten und mitbestimmen kann: Wo der neue Brunnen stehen soll, wie viel ein Schwimmbadeintritt kostet, statt Inputs einzubringen, die, gerade bei grüner Politik, vielleicht erst in 40 Jahren Früchte tragen.

Gerade in grünen Kernthemen geht vieles nur langsam voran. Verzweifeln Sie manchmal daran?

Verzweifeln wäre der falsche Ausdruck. Unterdessen hat sich einiges getan: Die Energiewende kommt voran, das CO2-Gesetz ist viel fortschrittlicher, als ich es mir vor einigen Jahren hätte vorstellen können. Dass die Schweizer Demokratiemühlen langsam mahlen, erfüllt mich nach wie vor mit Ungeduld, aber mittlerweile habe ich es akzeptiert. Wichtig ist, dass wir in die richtige Richtung steuern.

Sie sind auch Präsidentin des gewerkschaftlichen Dachverbandes “Arbeit Aargau”. Wie beurteilen Sie die Coronasituation auf dem Bau? Im ersten Lockdown kritisierten die Gewerkschaften, die Sicherheitsabstände könnten nicht eingehalten werden und verlangten deshalb Baustellen-Schliessungen.

In der ersten Welle ergab sich dann eine Lösung mit dem Kanton. Wir konnten sozialpartnerschaftlich mehr Kontrollen durchführen. Das hat eine evidente Verbesserung herbeigeführt und hatte eine präventive Wirkung. Jetzt ist die Kontrollfrequenz wieder stark zurückgegangen. Denn die Unterdotierung der Arbeitsinspektorats im Aargau ist generell ein Problem. Es fehlen über 2000 Stellenprozente, um den Vorgaben der internationalen Arbeitsorganisation zu entsprechen. So erhalten wir nun logischerweise wieder viele negative Rückmeldungen über die Situation auf Baustellen.

Was tun die Gewerkschaften dagegen?

Wir würden gerne mit dem Kanton die Zusammenarbeit wieder aufnehmen, aber bis jetzt sind wir nicht auf offene Ohren gestossen. Wir hoffen, dass mit der Homeoffice-Pflicht der Kanton wieder mehr daran denkt, dass es andere Arbeitnehmende gibt, die sich völlig vergessen fühlen. Bauarbeiter schütteln den Kopf, weil in einem Grossraumbüro Maskenpflicht gilt, obwohl sämtliche Abstände eingehalten werden können, während für sie Abstandhalten undenkbar ist. Seit der Schliessung der Restaurants verbringen sie ihre Pausen in ihren Baracken, aber es gibt nicht mehr davon als vorher, und Toi-Toi-WCs waren auch vor der Pandemie kein hygienischer Ort.

Haben Sie als Gewerkschaften nicht auch weggeschaut? Man hat das Gefühl, das Lobbying hat sich sehr stark auf das Pflegepersonal konzentriert.

Als Dachverband ArbeitAargau haben wir auch das Gefühl, dass der Fokus sehr stark auf das Pflegepersonal gelegt wurde. Die Probleme der verschiedenen Branchen sind so derart unterschiedlich. Nach dem ersten Lockdown hegten wir die Hoffnung, dass diese vermehrten Kontrollen im Bauwesen langfristig sichergestellt werden. Die Rückmeldung, die wir jetzt erhalten, weist aber auf das Gegenteil hin. Es muss nun einen Ruck geben im Kanton, dass alle Branchen mitberücksichtigt werden.

Noch eine Frage zum Homeoffice: Die Sendung des SRF Kassensturz Espresso erhielt viele Rückmeldungen von Arbeitnehmenden, deren Arbeitgebenden Homeoffice nicht zulassen. Erhalten Sie ähnliche Feedbacks? Was könnten Gewerkschaften dagegen unternehmen?

Als noch die Home-Office-Empfehlung galt, war es sehr wohl der Fall. Nun ist es etwas früh, die Situation in der aktuellen Home-Office-Pflicht zu beurteilen. Es wird aber auch unabhängig von der Bereitschaft der Arbeitgeber Herausforderungen geben, je nach dem wie man lebt.

Wie ist es für Sie? Arbeiten Sie als Politikerin und ihr Partner als Co-Chefredaktor der Schweizer Illustrierte beide im Homeoffice?

Mein Partner geht nach wie vor ein paar Tage die Woche ins Büro. Auch weil unser Sohn dort in die Kita geht und wir so oder so von Oberflachs nach Altstetten fahren müssten. Ich bin dankbar dafür, denn Zuhause wäre es nicht ganz einfach, zu zweit im Homeoffice, da wir sozusagen ein Einraumhaus haben. Wir gehen uns schnell auf den Wecker, wenn wir gleichzeitig im Homeoffice sind.

Sie haben ein zweieinhalbjähriges Kind. Welchen Einfluss hat Corona diesbezüglich auf Ihren Alltag?

Es ist nicht ganz einfach, weil so viele Freizeitaktivitäten geschlossen sind. Mir gehen langsam die Ideen aus, was man noch spielen oder basteln könnte. Und die 5-Personen-Regel ist sowieso familien- und kinderfeindlich.

Was tun Sie dann?

In den letzten Tagen hat der Schnee uns begeistert. Aber sonst ist Einkaufen mittlerweile eine der letzten Abwechslungen ausser Haus. Ich nehme meinen Sohn immer mit, manchmal zum Ärger anderer. Da hat sich ein weiterer Graben in unserer Gesellschaft geöffnet und es ist eine Müdigkeit spürbar. Es gibt jene, die Verständnis dafür haben, dass man sein Kind mitbringt und die anderen, die sich daran stören und mir despektierlich nachrufen, was diese «Virenschleuder» ohne Maske hier zu suchen habe.

Was verändert sich gesellschaftlich nach Corona? Was wünschen Sie sich?

Dass die systemrelevanten Berufe mehr wertgeschätzt und entsprechend besser entlöhnt werden. Aber insgesamt habe ich wenig Illusionen, dass wir uns wesentlich verändern werden. Ich hoffe wir schätzen Dinge, die für uns früher selbstverständlich waren – Konzerte, Fussballspiele, Umarmungen – wieder mehr in Zukunft.