Jedes zweite KMU ist schon digitalisiert

Mit der Digitalisierung findet zurzeit die vierte industrielle Revolution statt. Die Diskussion darüber ist oftmals pessimistisch, verbunden mit der Angst, dass dereinst der Mensch in allen Bereichen durch Maschinen ersetzt werden könnte. Gestern stellte die Neue Aargauer Bank (NAB) die Regionalstudie Aargau 2018 «Arbeitswelt der Zukunft» vor, die unter anderem der Frage nachgeht, inwiefern diese Ängste begründet sind und welche Chancen die Digitalisierung im Gegenzug bietet.

Wenn von der Zukunft die Rede ist, ist vieles Spekulation. «Wir wissen nicht, wie die Umwälzungen, die mit der Digitalisierung kommen, letztlich aussehen werden», sagte Sara Carnazzi, die Verfasserin der Studie. Damit erkläre sich auch der Pessimismus, der mit der Digitalisierung einhergehe. Denn: «Es ist viel einfacher, sich vorzustellen, was verloren geht, als was dazukommen könnte.»

Hohes Digitalisierungs-Potenzial

Die Digitalisierung ist im Aargau angekommen. Die NAB-Studie zeigt, dass knapp die Hälfte aller Aargauer KMU bereits Produktionsprozesse und andere interne Abläufe digitalisiert haben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Rund 45 Prozent planen, das in den nächsten zwei bis drei Jahren zu tun. Ein gutes Drittel der Unternehmen glaubt, durch die Digitalisierung effizienter werden zu können. Die Autoren der Studie sehen darin Hinweise darauf, dass Aargauer Unternehmer digitale Technologien nutzen, um Arbeitskräfte zu ersetzen. Die Digitalisierung koste also unweigerlich Stellen.

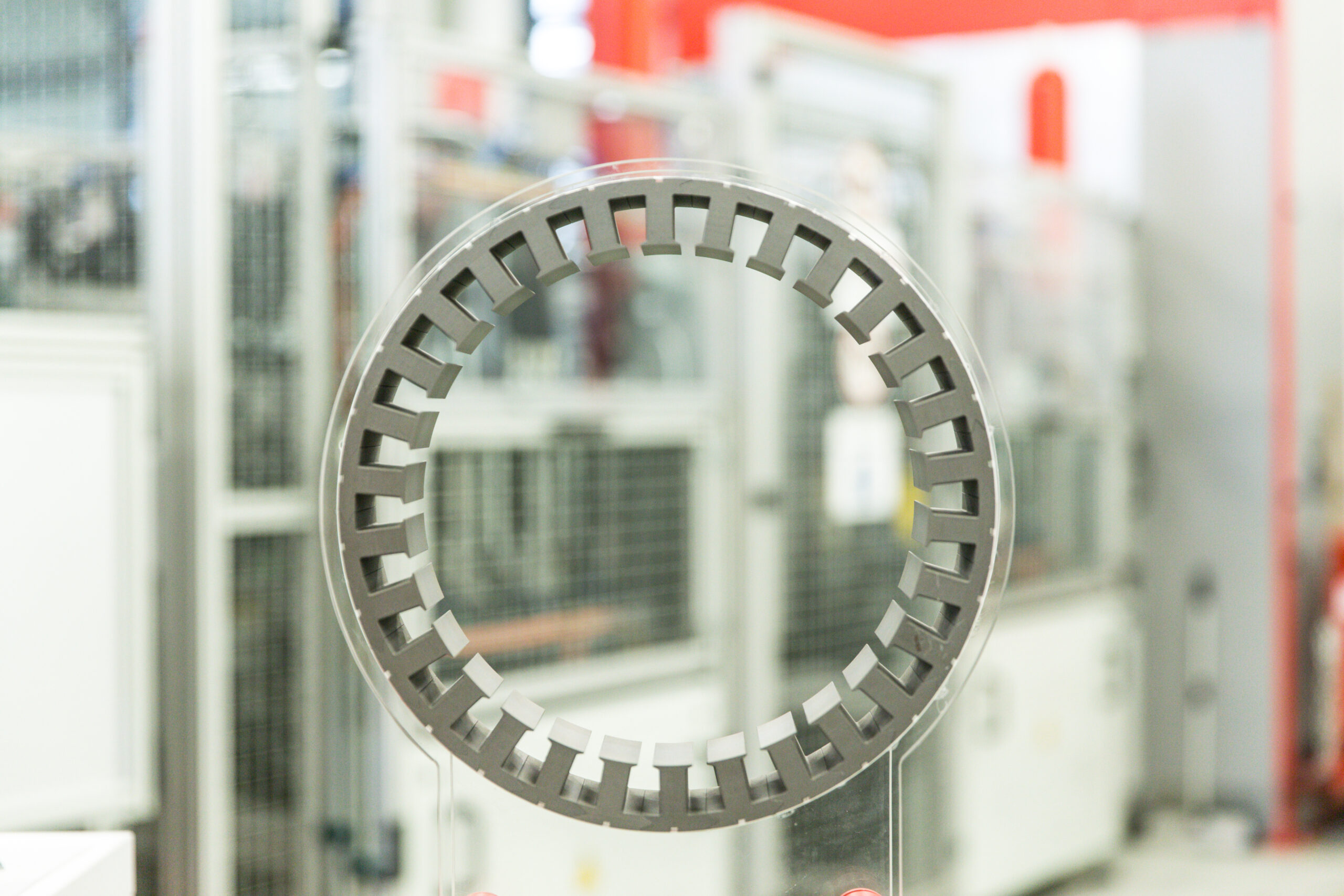

Und es werden möglicherweise noch viele mehr wegfallen. Im Durchschnitt über alle Berufe ist es aus technischer Sicht möglich, schweizweit einen Drittel aller Tätigkeiten zu automatisieren. Der Kanton Aargau liegt mit 39 Prozent leicht über dem Schnitt. Grund dafür ist in erster Linie der hohe Anteil an Arbeitsplätzen in der Industrie. Hier können viele Tätigkeiten automatisiert und digitalisiert werden. Innerhalb des Kantons sind die Unterschiede sehr gering. Im Fricktal sind gut 40 Prozent der Abläufe automatisierbar, in der Wirtschaftsregion Mutschellen knapp 38 Prozent.

Allerdings ist die Unterscheidung zwischen Beruf und Tätigkeit wichtig: Ein Arzt kann nicht ersetzt werden, aber gewisse Tätigkeiten, die zu seinem Beruf gehören, sind automatisiert. Es sind somit nicht alle Branchen gleichermassen betroffen. Auch Coiffeure, Lehrerinnen, das Pflegepersonal in Spitälern oder Arbeitsplätze im Gastgewerbe können eher schlecht vollständig durch Maschinen und Computer ersetzt werden. Hingegen sind Routinearbeiten ohne Interaktion, egal ob Handwerk oder Denkarbeit, grundsätzlich digitalisierbar – also von der Buchhaltung bis zur Möbelherstellung.

Dieses theoretische Potenzial heisse nun aber nicht, dass in den nächsten Jahren ein beträchtlicher Teil aller Arbeitsplätze durch Roboter ersetzt werde, halten die Studien-Autoren fest. Was tatsächlich realisierbar ist, muss sich nicht mit dem decken, was theoretisch möglich wäre. Dies nicht zuletzt, weil menschliche Arbeit noch immer häufig qualitativ besser oder günstiger sei als automatisierte.

Ohnehin geht die Arbeit mit der Digitalisierung nicht aus. Zwischen 2011 und 2015 hat die Stellenzahl im Kanton Aargau um drei Prozent zugenommen. Dies hat demografische und konjunkturelle Gründe, liegt aber auch an der Digitalisierung. Durch sie werden neue Berufe geschaffen, beispielsweise in der Informatik oder der Telekommunikation. 43 Prozent der befragten Aargauer KMU gaben in der letztjährigen Umfrage an, dass sie im Kontext der Digitalisierung mehr Bedarf an Arbeitskräften mit spezifischem Fachwissen haben.

Arbeitsformen werden flexibler

Für die Arbeitnehmer bedeutet die Digitalisierung entsprechend, dass sie sich weiterbilden sollten und offen und flexibel sind. Dies betrifft auch die Arbeitsformen, die ebenfalls im Zuge der NAB-Studie untersucht worden sind. Das Fazit der Studien-Autoren: Der Aargau befindet sich beim Wandel der Arbeitswelt im Mittelfeld, flexible Arbeitsformen sind hier so verbreitet wie in der restlichen Schweiz.

Im Aargau arbeiten rund 37 Prozent der Erwerbstätigen Teilzeit. Sowohl bei Männern wie auch bei Frauen gibt es über die Jahre einen Angleich ans Schweizer Mittel und weg von der traditionellen Rollenverteilung, bei der Frauen eher Teilzeit und Männer eher Vollzeit arbeiten. Allerdings ist diese Verteilung mit 52 Prozent im Kanton Aargau noch leicht übervertreten als gesamtschweizerisch (50 Prozent). Allgemein werden die Arbeitszeiten flexibler gestaltet, 2017 hatten im Aargau 43,4 Prozent der Arbeitnehmenden flexible Arbeitszeiten.

Durch die Digitalisierung verliert auch der traditionelle Arbeitsplatz an Bedeutung. Mit mobilen Geräten kann ortsunabhängig gearbeitet werden, sei es zu Hause, unterwegs oder in extra für diesen Zweck errichteten Büros. 18,6 Prozent der Aargauer Erwerbstätigen arbeiten so, das ist etwas weniger als schweizweit. Grund dafür ist laut Studien-Verfasser der hohe Industrialisierungsgrad des Kantons: Viele Arbeitsstellen verlangen die physische Präsenz des Arbeitnehmers.