«Es ist das beste Land der Welt»

Als die Leute Gras assen – die Hungerkatastrophe von 1816

Am Anfang allen Übels steht der Vulkan Tambora in Indonesien, der bei seinem Ausbruch im Frühjahr 1815 Unmengen an Asche und Schwefelgas in die Stratosphäre schleudert, wo sie sich zu dicken Wolken verpappen. Um den ganzen Globus ziehen diese Wolken und schirmen Sonnenlicht ab. So lange, bis die Natur aus den Fugen gerät. Während Nordamerika im Hochsommer im Schnee versinkt, regnet es über Europa ohne Unterlass. Es ist 1816, das «Jahr ohne Sommer».

Die Folgen sind verheerend. Was auf den Feldern nicht erfriert oder verfault, wird vom Hochwasser weggeschwemmt. In der Not essen die Menschen Gras, gedörrte Kartoffelschalen, Brei aus Knochenmehl oder zerriebenem Heu, Brot aus Kohlrabi. Noch schlimmer wird es 1817; die Preise für Mehl und Kartoffeln explodieren. Die Behörden schöpfen Rumfordsche Sparsuppe aus, ein Gebräu aus Wasser, Hafermehl und Kartoffeln, Salz, Butter und Brot.

«Es gehen täglich in der Schweiz Tausende ins Bett, die nicht wissen, wie sich folgenden Tag satt essen können, um womit den Hunger stillen», steht im März 1817 im «Schweizerboten» des Aarauer Herausgebers und Redaktors Heinrich Zschokke. Ausserdem fehlt es an Holz, die Leute können weder kochen noch heizen. Die Wirtschaft serbelt, und wer noch etwas Geld hat, versäuft es in der Verzweiflung. In dieser Not packen die ersten Wagemutigen ihre Sachen und wandern aus. (KSC)

Irgendwann wurde es dem Bezirksamtmann in Aarau zu bunt. Er schickte seine Landjäger los, nach den gefährlichen Schriften zu suchen und sie zu beschlagnahmen. Das Abschreiben und Weitergeben der Briefe wurde bei Strafe verboten. Niemand sollte sie sehen, diese unsäglichen Schreiben, diese verführenden Schwärmereien, die alle ganz närrisch machten, ja gar zu Vaterlandsverrätern. Geschrieben hatte diese verbotenen Briefe der Amerika-Auswanderer Bernhard Steiner. Der Mann, dem am Hafen von Antwerpen die Verlobte abhandengekommen war. Der Mann, der als Gründervater von New Lenzburg gilt. Der Mann, der mit seinem Aufruf zur Auswanderung die Aargauer Regierung in helle Aufregung versetzte. Und der Mann, der schliesslich ein so schaurig-trauriges Ende fand. 200 Jahre ist das alles her.

Die Braut schipperte davon

Bernhard Steiner, Dürrenäscher Bürger, wurde 1781 in Suhr geboren. Nach seiner Schreinerlehre brach er zu seinen Wanderjahren auf und machte im Neuenburgischen mit dem Handel von Uhren und Spieldosen ein kleines Vermögen. Steiner verlobte sich mit einer Tochter aus wohlhabendem Haus und entschloss sich um 1810, mit Braut und deren Eltern nach Amerika auszuwandern. Um sich am Hafen von Antwerpen die Wartezeit zu überbrücken, verliess Steiner kurz die Stadt. Ein folgenschwerer Fehler: Das Schiff stach in See – ohne Steiner an Bord, aber mit der Braut, ihren Eltern, Steiners gesamten Habseligkeiten und dem ganzen Geld. Um seiner Braut hinterher reisen zu können, liess sich Steiner von der amerikanischen Armee in Philadelphia anwerben, die die Reisekosten übernahm. Steiner suchte seine Braut noch jahrelang im ganzen Land, doch vergeblich.

Mehr Glück hatte Steiner in geschäftlicher Beziehung: Als Handelsreisender importierte er für Siedler Güter aus Europa. Dabei verdiente er nicht nur sehr viel Geld, das er in Ländereien investierte, sondern lernte auch Land und Leute kennen. Von seinen Erlebnissen berichtete er seinen sechs Schwestern daheim in Suhr. In seinen Briefen beschrieb er in den schillerndsten Farben, wie gut es sich im fernen Land leben liess, und rief die Daheimgebliebenen auf, es ihm gleichzutun und das trostlose Leben im Vaterland zurückzulassen. So schrieb Steiner beispielsweise (auszugsweise):

«Es ist das beste Land der Welt, ich wollte wünschen, dass alle meine lieben Schwestern und Schwäger und andere gute Freunde sich in diesem Land sehen liessen. Jedermann ist frei und kann treiben, handeln, schalten und walten nach seinem Belieben. In diesem Land sind gute Gesetze und Obrigkeit, welche die Untertanen selbst erwählen und absetzen, wann sie wollen.»

Steiner schreibt weiter, dass die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten nicht existiere. Im Aargau galt damals die Todesstrafe nicht nur für Tötungsdelikte und Brandstiftung, sondern auch für Gewohnheitsdiebe.

«Ich habe eingesehen, in was für einer Lage Europa ist, dass es sehr hart ist für einen Menschen, der nicht reich ist, ehrlich durchzukommen, weil die Missgunst so gross ist vom Grössten bis zum Kleinsten; wenn einer noch ehrlich durchkommen könnte, so sind hundert Vergönner dagegen.»

Was für ein Gegensatz zu Amerika, schwärmte Steiner. Das Volk sei brav, gottesfürchtig, ruhig und still, friedsam und gar nicht missgünstig, man habe Freude, wenn ein Fremder gut vorankommt. Steiner bietet allen Auswanderungswilligen seine Hilfe an.

«Wenn es einer überlegt, in was für einem Zustand Europa ist, als ein alter Baum, der von Jahr zu Jahr abnimmt, Amerika hingegen wie ein junger Baum, der auf gutem Grund steht, der von Jahr zu Jahr gewaltig zunimmt. Es steht Euch allen frei, die Bahn ist offen und ich kann und will euch behülflich sein.»

Regierung in «grosser Sorge»

Bernhard Steiners Erzählungen über ein Leben in Fülle und Wohlstand wurden in der Heimat dutzendfach kopiert und verbreitet. Was für eine Verlockung für die Menschen, die nach dem Hungerjahr 1816 gedörrte Kartoffelschalen assen und vor kalten Öfen sassen, weil es kein Holz mehr gab. Schliesslich erfuhr auch die Regierung in Aarau von den Briefen und liess sie amtlich einziehen und vernichten. Selbst Steiners Verwandte in Schafisheim und Hunzenschwil wurden zitiert, um ihnen die Verbreitung der Briefe und die Anwerbung zur Auswanderung zu verbieten. Als Begründung nannte die Regierung die Sorge, dass eine Auswanderung schon manchen Familienvater in grösstes Unglück gestürzt habe. Vielmehr dürfte es aber Steiners schonungslose Kritik an den Aargauer Verhältnissen gewesen sein, die den Herren Regierungsräten sauer aufstiess.

Eine kleine Gruppe aber schreckte das Verbot nicht: Ende 1817 wanderte eine 37-köpfige Gesellschaft aus, darunter drei Schwestern Steiners und ihre Familien aus Schafisheim und Hunzenschwil. Im Januar 1818 erreichte die Gruppe Steiners Land in Illinois und gründete eine Siedlung – das spätere Lenzburg. Bernhard Steiner hatte grosse Pläne, unter anderem wollte er einen Holzhandel aufziehen und Schweizer Uhrmacher herholen, um eine Uhrenmanufaktur zu gründen. Doch auf einem Ritt zu seinen Holzfällern 1821 wurde Steiner von einer Räuberbande angegriffen und erschlagen – ausgerechnet er, der die Sicherheit im Land so gelobt hatte.

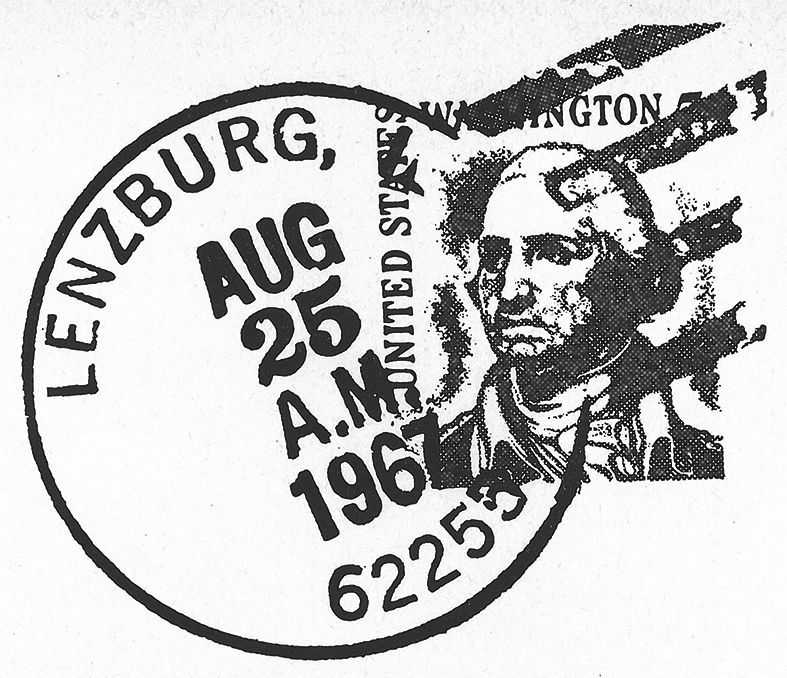

Steiners Nachfolger als Chef der Siedlung wurde sein Neffe Peter Baumann. In seinem Blockhaus wurde 1840 die erste Poststation der Region errichtet. Als die Poststation einen Namen brauchte, nannte Baumann sie Lenzburg.

Ungleiche Schwestern

7500 Kilometer beträgt die Distanz zwischen Lenzburg AG und Lenzburg IL. Seit der Gründung von New Lenzburg sind 200 Jahre vergangen. Verbindet die beiden Gemeinden heute noch etwas ausser dem Namen? Nach dem Tod von Auswanderer Bernhard Steiner haben die Nachrichten aus der Neuen Welt nachgelassen, schreibt Gottlieb Meyer in einem Beitrag der Lenzburger Neujahrsblätter 1969.

Jakob Härdi, ein Viehzüchter aus Staufen, wurde 1850 aufgrund fehlender Kunde aus Amerika vom Obergericht für tot erklärt, weil seine Nachfahren Zugriff auf das Erbe wollten. Meyer vermutet, dass jahrzehntelang niemand von der Schwestergemeinde in Amerika wusste. Im Gegensatz zu anderen Gegenden in Amerika, wo noch heute die Sprache und Kultur der ersten Siedler gepflegt wird, deutet aus der Ferne nichts darauf hin, dass in Lenzburg noch Deutsch gesprochen wird. Meyer zitiert ein Gedicht eines Ururenkels von Bernhard Steiner, der «die deutsche Sprache noch so weit beherrschte, dass es zu holprigen Versen langte».

Bei einem Spaziergang durch Lenzburg IL – mit Google Streetview – wird schnell klar, dass der Ort wenig mit der schmucken Heimatstadt gemeinsam hat. Das amerikanische Lenzburg ist laut Wikipedia etwas mehr als drei Quadratkilometer gross. Trotz dieser geringen Fläche wird es von zwei grossen Strassen durchbrochen. Am südlichen Ende geht das Gemeindegebiet in einen sumpfigen Wald über. Gemäss der Volkszählung 2010 hatte der Ort gut 500 Einwohner, Tendenz sinkend. Die Häuser sind ein- oder zweistöckig auf dem topfebenen Land verteilt, mit Pick-ups, die auf dem Rasen davor parkiert sind. Eine Schule scheint es keine zu geben, dafür eine Taverne, eine Kirche, einen Polizeiposten, eine Feuerwehr und eine Post. Jedenfalls auf den Aufnahmen aus dem Jahr 2013.

Gottlieb Meyer spricht löblich über die Schwestergemeinde. 1947 sei er nach Lenzburg IL gereist und habe dort mit grosser Freude Nachkommen der Steinerschen Sippschaft angetroffen. Es sei auch vorgekommen, dass Amerikaner das alte Lenzburg besucht haben. Als Lenzburg 1956 ein Stadtfest feierte, traf aus Übersee ein Glückwunschschreiben des Gemeinderats mit Unterschrift des damaligen Bürgermeisters John Keil und des Gemeindeschreibers Elmer Groh ein.

Die transatlantische Verbindung beider Orte beruhte seit je her auf dem gleichen Namen. Denn die ersten Siedler stammten nicht aus Lenzburg, sondern unter anderem aus Schafisheim. Meyer findet, sie hätten ihrem Dorf eigentlich den Namen New Sheepishome geben sollen. (Janine Gloor)

«Jetzt fielen sie dahin, wie die Mücken»

Was die Aargauer lockte – und was sie auf der Reise erlebten. Der Bericht eines Aarauer Messerschmiedes.

Die Situation in den Vereinigten Staaten muss den hungernden Europäern vor 200 Jahren paradiesisch erschienen sein. Wie Berthold Wessendorf in «Die überseeische Auswanderung aus dem Kanton Aargau im 19. Jahrhundert» schreibt, bekommt ein Landarbeiter im Westen der USA im Jahr 1818 neben Kost und Logis mindestens 13 Dollar pro Monat, das sind umgerechnet 45 Franken – in der Schweiz gibt es für die gleiche Arbeit pro Tag zwischen 50 Rappen und einem Franken. Ausserdem ist das Land in den Vereinigten Staaten unglaublich günstig; 40 Aren kosten rund zwei Dollar.

Die Reise von Basel nach Amsterdam dauerte 14 Tage, die Fahrt von Amsterdam nach Philadelphia zwischen 22 und 50 Tage. Eine Reise, die oft unter widerlichsten Umständen stattfand. Es gibt Berichte, wonach in kleinsten Räumen bis zu 500 Personen eingepfercht wurden, versorgt mit lausigem Essen und ranzigem Trinkwasser. Davon berichtet der Aarauer Messerschmied Johann Jakob Märk, der 1817 eine Gruppe von 117 Auswanderern anführte. Eine Reise, die in der Katastrophe endete. In einem Brief, der 1818 im «Schweizerboten» veröffentlicht wurde, schreibt er: Nahrungsmittel und Wasser seien so knapp gewesen, dass jeder nur alle drei bis vier Tage einen halben Liter Wasser bekam, dazu schimmliges Brot. Erbsen, Gerste und Reis wurden nicht mehr gekocht, weil es an Holz fehlte. «Jetzt fielen sie dahin, wie die Mücken; täglich warf man Todte über Bord; zuletzt wurde in dem Schiffe kein Gesunder mehr gesehen.» Von den 117 Teilnehmern der Aarauer Gruppe starben 33.

1817 wanderten aus dem Bezirk Aarau 90 Personen (Bevölkerung total 13 000) aus, aus dem Bezirk Lenzburg 80 (13 000) und aus dem Bezirk Kulm 86 Personen (16 000) aus. Diese relativ geringen Zahlen im Vergleich zu anderen Bezirken fussen laut Wessendorf auf dem Optimismus der industrialisierten Bezirke – und der Angst der Heimarbeiter, auf Landwirtschaft umzustellen. Dazu kommt die Unfähigkeit zur Bestreitung der Reisekosten.

Auffallend: Die Aargauer Zeitungen berichteten wohl über Auswanderungswellen in den umliegenden Kantonen, verloren aber über die im eigenen Kanton kaum ein Wort. Selbst die Behörden liessen kein gutes Haar an den Auswanderern; ehrenwerte und begreifliche Gründe, das Vaterland zu verlassen, konnte man sich nicht vorstellen. «Die Schwierigkeiten junger Leute, zu einer selbstständigen Existenz zu kommen oder auch nur eine Familie zu erhalten, kann der Beobachter nur als Anzeichen persönlicher Untüchtigkeit oder leichtsinniger Lebensführung betrachten; die oft auf recht glaubwürdige Information gegründete Hoffnung auf eine bessere Existenz in Amerika ist für ihn a priori ein Hingespinst, und selbst von den schuldlos Verarmten erwartet er eher ein geduldiges Ertragen ihres Schicksals, als eine Flucht nach Amerika», schreibt Wessendorf.

Und doch kommt es manchen Gemeinden ganz gelegen, auswanderungslustige Armengenössige bei ihrem Vorhaben finanziell zu unterstützen. Dabei handelt es sich aber um eine Minderheit; den grössten Anteil der Auswanderer stellten Kleinbauern und landwirtschaftliche Tagelöhner, Handwerksmeister und -gesellen, und meistens reisten ganze Familien aus, seltener Alleinstehende. Im grossen Stil entledigten sich die Gemeinden dem «Gesindel» erst bei der zweiten Auswanderungswelle ab 1851. (KSC)