Aargauische Vaterländische Vereinigung: Mit dem Ende des Kommunismus das Hauptziel verloren

Es waren unruhige Zeiten Anfang November 1918: Der Erste Weltkrieg, der seit mehr als vier Jahren rund um die Schweiz tobt, liegt in den letzten Zügen. Doch konnten die Zeitgenossen bereits erahnen, dass der Waffenstillstand nahe war? Er trat am 11. November, um 11 Uhr, in Kraft. Was aber weit schlimmer war für die Schweiz, war die weltweite Grippe-Epidemie. Denn die machte auch damals nicht Halt vor den Landesgrenzen. Die Spanische Grippe wird 1918/1919 zehntausende Menschen in der Schweiz das Leben kosten; Schätzungen gehen weltweit sogar von 50 bis 100 Millionen Toten aus. Und dann war da noch der Landesstreik (12. bis 14. November).

In diese Zeit hinein fällt die Gründung der Aargauischen Vaterländischen Vereinigung (AVV), deren Geschichte Thema eines neu erschienen Buches von Paul Ehinger ist. Der Autor war von 1988 bis 2003 Chefredaktor des Zofinger Tagblatts und liess das Werk bei der ZT Medien AG in Zofingen setzen und drucken.

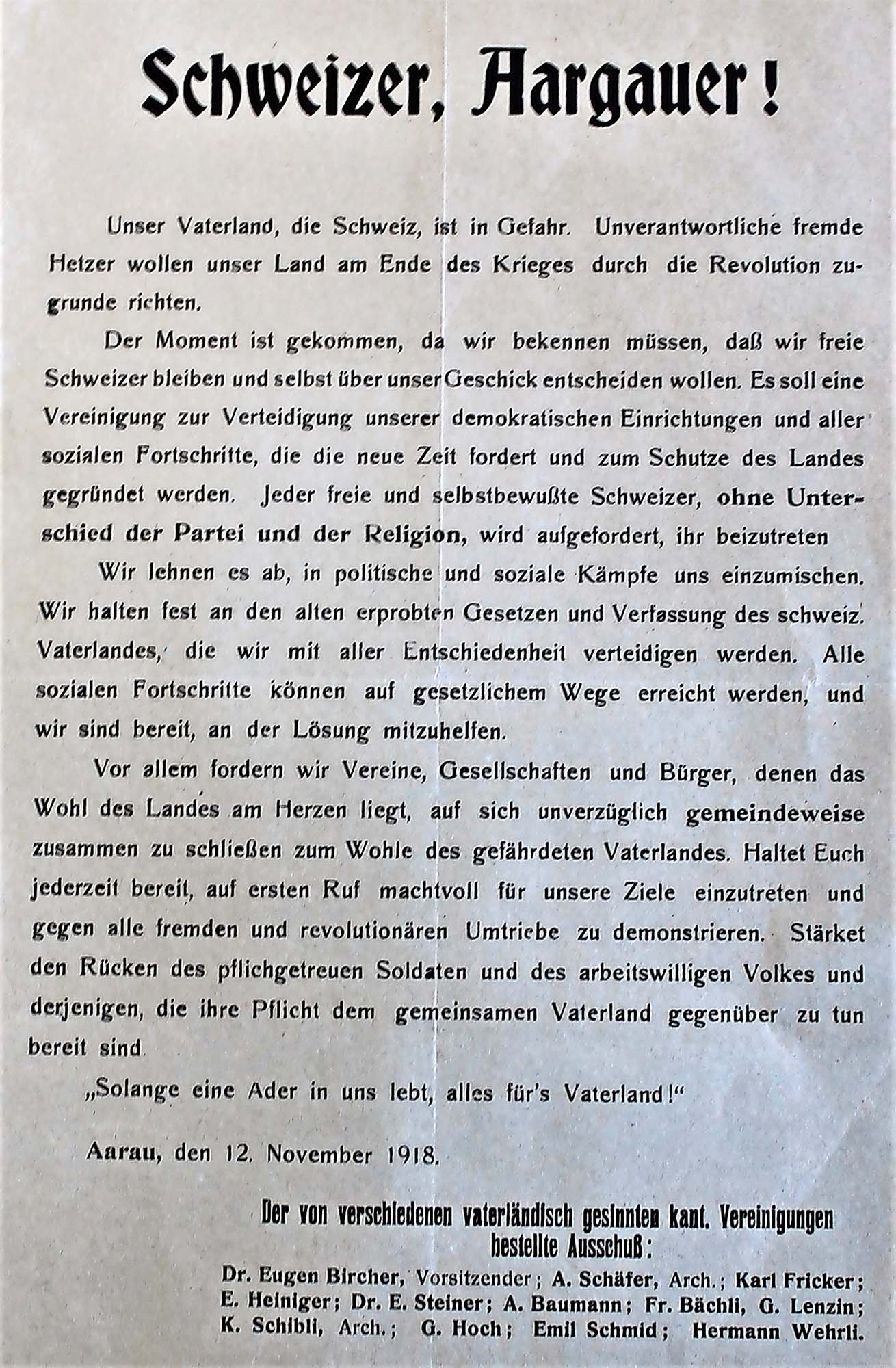

Die SP geriet während des Ersten Weltkrieges immer stärker in einen revolutionären Sog, Lenin nahm sogar am ausserordentlichen Parteitag vom Juni 1917 teil. Ende Oktober 1918 veröffentliche die Geschäftsleitung der SP folgenden Appell: «Arbeiter der Schweiz! Zeigt, dass ihr gewillt seid, in der neuen Internationalen den euch gebührenden Platz zu beanspruchen.» Dies konnte als Aufruf zum revolutionären Umsturz verstanden werden, schreibt Ehinger. Daher riefen bekannte Aargauer Persönlichkeiten wie etwa der Arzt, Politiker und hohe Offizier Eugen Bircher dazu auf, eine Vereinigung bürgerlicher Kräfte gegen die kommunistisch-linksextremistische Ideologie zu gründen. Erste Treffen fanden ab dem 11. November 1918 in Aarau statt, die Gründungsversammlung folgte am 15. November.

Ein Forum der bürgerlichen Kräfte

Die AVV verstand sich von Anfang an nicht als Partei. Ihr war die Einigung der bürgerlichen Parteien wichtig. «Das war gar nicht so einfach», sagt Ehinger, «mussten doch die FDP und die Katholisch-Konservativen (KKVP, heute: CVP/Mitte), die traditionellen Gegner seit 1848, zusammengeführt werden.»

Von Anfang an waren zwei Stossrichtungen massgebend: Einsatz für die Freiheit und Kampf gegen Kommunismus. Als sich die SP 1935 vom revolutionären Kampf und von der Diktatur des Proletariates abwandte und sich zur Landesverteidigung bekannte, registrierte dies die AVV mit grosser Genugtuung. Denn es gab in diesen Jahren einen neuen Feind: Nationalsozialismus in Deutschland und Frontismus in der Schweiz. Deshalb hielt bereits das AVV-Programm von 1933 unmissverständlich fest: «Wir stehen auf dem Boden der verfassungsmässigen Demokratie und bekämpfen alle Bestrebungen nach Diktatur von links und rechts. Wir bekämpfen alle illegalen Mittel zur Erreichung von politischen Vorteilen und politischer Machtstellung.»

Die Blütezeit der AVV verortet Ehinger im ersten Halbjahrhundert ihres Bestehens. Ein Verdienst der AVV war, dass die FDP die Zusammenarbeit mit der KKVP suchte und damit Erfolg hatte. Zusammen mit der BGB (seit 1971: SVP) bildeten die drei Parteien den Bürgerblock, woraus die AVV ihre Anhänger rekrutierte.

Mit der 68er-Bewegung und noch viel stärker mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion setzte in der politischen Landschaft der Schweiz ein Wandel ein: FDP und CVP traten für eine aussenpolitische Öffnung ein und entfremdeten sich damit von der AVV. Blieb nur noch die SVP – den Bürgerblock gab es nicht mehr. Und der Erfolg der SVP mit ihrem nationalkonservativen Kurs zeigte, dass die AVV überflüssig war. Deshalb beschloss der Vorstand die Auflösung nach 102 Jahren.

Das Buch

Paul Ehinger, Die Aargauische Vaterländische Vereinigung. Für Freiheit – gegen den Kommunismus, Zofingen 2020.

ISBN: 978-3-033-07985-4