Eine Holzkiste aus den USA und ein Schlaganfall: So wurde der Aargau zum Stromkanton

Der Aargau und der Strom: das ist eine Art Liebesgeschichte. Es wurde gebuhlt, gebangt, gewagt. Es war nicht immer einfach, aber das hat uns die Liebe ja auch nie versprochen. Doch am Schluss hat es sich gelohnt. Das zeigt ein neues Buch von Steven Schneider aus Bad Zurzach: «Elektrisiert – Geschichte einer Schweiz unter Strom». Schneider ist in den letzten Jahren ein schreibender Stromexperte geworden. Er verfasste die Beilage zum 100-Jahr-Jubiläum der Axpo (2014) sowie das Buch zum 100- Jahr-Jubiläum des Aargauer Elektrizitätswerks AEW (2016). Er recherchierte in zahlreichen Archiven. Was er dabei zusammentrug, man kann es nicht anders sagen: elektrisiert. Und zeigt in komprimierter Form, wie der Aargau zum Stromkanton wurde.

Der Erste mit Schreibmaschine

Die Liebe braucht manchmal mehrere Anläufe. Einen ersten nimmt 1902 ein junger Aarauer namens Emil Keller. Der 24-Jährige hat in München, Bern und Berlin Recht und Volkswirtschaft studiert und zu Hause erfolgreich das Examen zum aargauischen Fürsprecher und Notar abgelegt. Staatsschreiber Zschokke hat soeben einen Schlaganfall erlitten, ist arbeitsunfähig. Und der Regierungsrat entscheidet sich, den Jungspund Keller «aushilfsweise für die laufende Amtsperiode bis zu vollständiger Wiederherstellung» des Staatsschreibers als Stellvertreter einzusetzen. Emil Keller erscheint an seinem ersten Tag mit einer Schreibmaschine im Büro – als Erster überhaupt in der kantonalen Verwaltung.

1909 wird Keller, ohne politische Erfahrung, 31-jährig zum Regierungsrat gewählt. Er übernimmt die Baudirektion und damit die Frage: Soll der AarD gau in die aufkommende Stromversorgung einsteigen?

Gleichzeitig läuft es in Baden dem Ingenieur Charles Brown und dem Kaufmann Walter Boveri äusserst gut mit ihrer Firma BBC. Ein paar Jahre zuvor war Brown dabei, als in Deutschland der Triumphzug der Elektrizität begann: es gelang ihm, Strom über 175 Kilometer vom Neckar nach Frankfurt zu transportieren. Das bis dahin für unmöglich gehaltene Vorhaben bringt ihm Bewunderung und gute Beziehungen ein. Wasserkraft ist der grosse Trend, und die BBC beliefert mit ihren innovativen Generatoren, Turbinen und Motoren bald halb Europa.

Die Ur-Baustelle

Eines der ersten Flusskraftwerke überhaupt entsteht an der Aare in Ruppoldingen bei Aarburg. Mit Holzkaretten und Schaufeln arbeiten die Männer auf der Ur-Baustelle der Schweizer Elektrizitätswirtschaft. Denn gebaut wird das Kraftwerk von der 1894 gegründeten Elektrizitätswerk Olten-Aarburg A.G., aus der später die Atel und noch später die Alpiq wird.

Auch in Ruppoldingen liefert die BBC die elektromechanischen Anlagen. Und das Projekt lässt beim gewieften Geschäftsmann Boveri das Gedankenkarussell weiterdrehen. Im Auftrag liefern ist schön und gut – aber warum nicht selber bauen, selber an der Stromproduktion verdienen? Mit ausländischen Banken und der Zürcher Bank Leu baut die Motor AG in der Folge Kraftwerkeund Verteilnetze. So zum Beispiel 1902 in Beznau. «Ist einmal das Werk gebaut», schrieb «Die Botschaft», «so wird sich zweifellos in der Nähe der grossen Kraftquelle (etwa 6000 Pferdekräfte) auch Industrie niederlassen. Das ist für unsere Landesgegend die Hauptsache.» Und Beznau erlangt historische Bedeutung: die Motor AG schliesst es 1908 mit dem 100 Kilometer entfernten Speicherkraftwerk Löntsch im Kanton Glarus zusammen. Es ist der erste Stromverbund von den Alpen ins Mittelland. Liefert «Beznau» konstant Energie, kann aus dem Löntsch-Stausee quasi auf Knopfdruck Strom produziert und so die Nachfrage an den Bedarf angepasst werden.

Der erste Stromverbund

Emil Keller, der junge Aargauer Regierungsrat, ist begeistert und sieht die Wasserkraft als den dringend benötigten Entwicklungsmotor für den Kanton. Er will der Motor AG alle Anlagen im Aargau abkaufen. Doch Boveri winkt ab: wenn, dann müsse man gleich den ganzen Verbund übernehmen. Dafür hat der klamme Kanton aber zu wenig Geld. Gleichzeitig erteilt er Boveri keine Konzession für ein geplantes Kraftwerk in Koblenz. Vier Jahre dauern die Verhandlungen. In dieser Zeit schafft es Keller, die Kantone Zürich, Schaffhausen, Thurgau, Glarus, Zug und Aargau zusammenzuscharen und die Nordostschweizerische Kraftwerke AG NOK zu gründen. Zusammen hat man genug Mittel, um die Aktien des Stromverbundes Beznau-Löntsch AG zu übernehmen. Man einigt sich 1914 auf 690 Franken pro Aktie, der Motor AG spült der Deal fast 7 Millionen Franken in die Kasse. Und Taktiker Keller erreicht in einem harten Kampf, dass Baden und nicht Zürich NOK-Hauptsitz wird, was seine Kritiker besänftigt. Es ist die Geburtsstunde der heutigen Axpo.

Der erste Atomreaktor

Das Modell wird zur Erfolgsgeschichte: Die NOK liefern Strom, den die Kantone und ihre Kantonswerke auf ihren Gebieten verteilen. Das Aargauer Elektrizitätswerk AEW wird 1916 gegründet. Der Strom wird billiger, auch das Land wird erschlossen, und Emil Kellers Hoffnung, die Elektrizität möge den Aufschwung bringen, wird Realität.

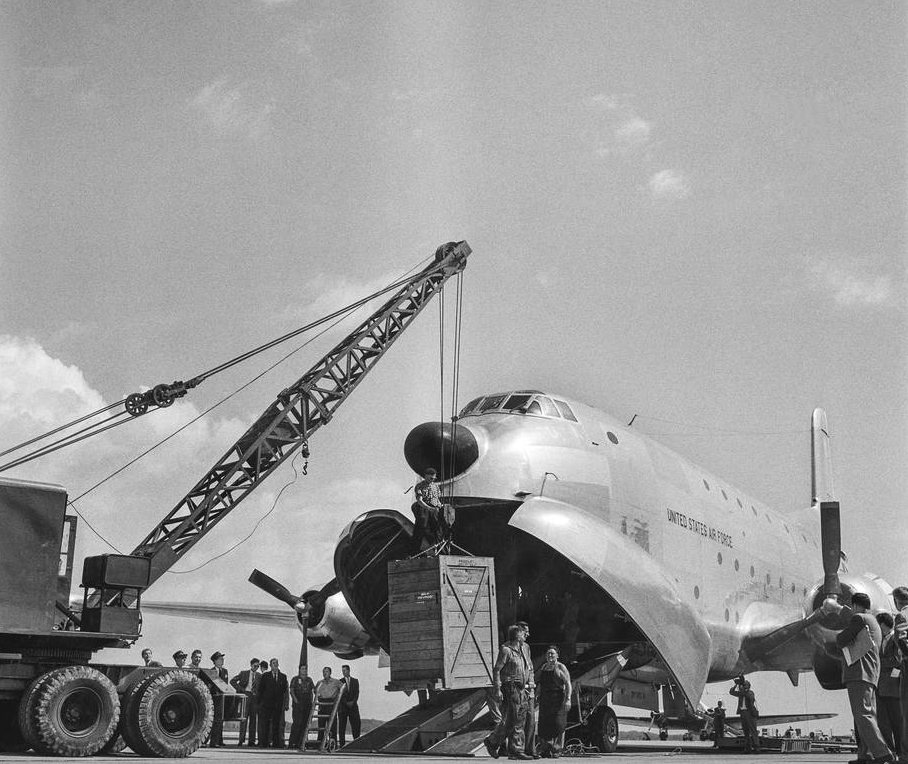

Nach diesem stürmischen Beginn festigt sich die Liebesbeziehung. Und als der Bund in den 50er-Jahren erstmals Forschungsgelder für die Kernenergie bewilligt, erlebt sie ihren zweiten Frühling. 1955 findet in Genf die Konferenz zur friedlichen Nutzung der Atomenergie statt. Die USA fliegen in einer Holzkiste einen Versuchsreaktor ein. Nach dem Gipfel übernimmt der Bund den Reaktor, setzt ihn 1959 in Würenlingen in Betrieb. Als die Amerikaner wenig später schlüsselfertige Anlagen auf den Markt bringen, wird in Beznau ab 1965 das erste Atomkraftwerk der Schweiz gebaut. Sogar Naturschutzorganisationen freuen sich: die Technologie schütze die Landschaft vor weiteren Eingriffen und verschmutze die Luft nicht.

Ein halbes Jahrhundert später wird Doris Leuthard aus Merenschwand Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Der Stromkanton stellt die Stromministerin. Und sie führt das Land in die Zukunft: Das Volk stimmt vor einem Jahr der Energiestrategie 2050 zu. In der Liebesgeschichte beginnt ein neues Kapitel. Steven Schneider: «Elektrisiert», 2017, 216 S., Fr. 39.–; «Als dem Aargau ein Licht aufging», 2016, 220 Seiten, Fr. 35.–; beide aus dem Verlag Hier+Jetzt, Baden.

Von Mario Fuchs/AZ